5月12日➝,欧洲运输环境联合会(T&E)发布了新报告《欧洲电池产业蓝图》(An industrial blueprint for batteries in Europe)♦️,分析了欧洲电池产业链的生产现状和发展蓝图,并提出了一些建议等。

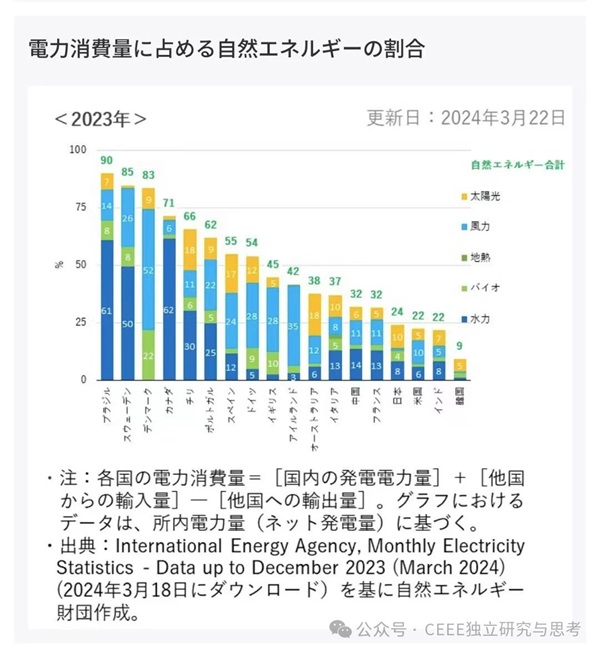

报告中,T&E详细分析和比较了在欧洲和在中国的电池产业链,生产制造各环节的碳排放🧎♂️➡️,以及整体产业链的碳排放情况。T&E设置了三种分析情景🥥,分别是欧洲生产(使用可再生能源为主)🎯,欧洲生产(使用欧盟电网电力)和中国供应链生产三种情况。其中,欧洲生产(使用可再生能源为主)情境中,主要依据瑞典的可再生能源电力使用情况进行分析,根据日本可再生能源研究所的资料,2023年瑞典的可再生能源占比约为85%👂🏿。而在中国管理供应链中,则包括了澳洲开采的锂辉石运回中国进行精炼和在印尼利用HPAL法生产镍两项涉及海外生产和运输的过程。

图1 全球主要国家可再生能源电力消费占比情况🚶🏻🧑🏽🦳,全球占比最高的是巴西(90%),其次是瑞典(85%)和丹麦(83%)

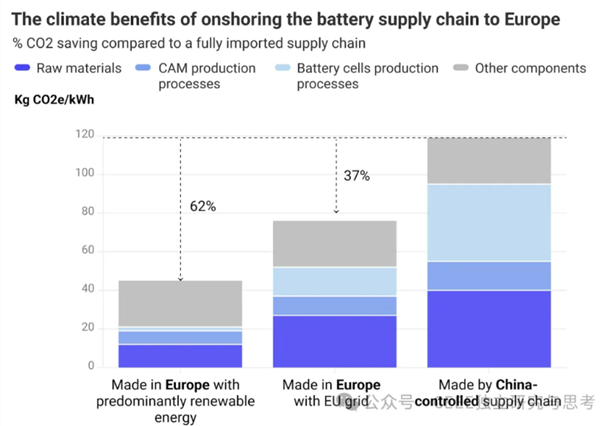

从电池供应链生产整体来看(包括原材料生产Raw Materials、正极活性材料生产CAM、电芯生产Batteriees cells和其他组分other components),欧洲生产(使用欧盟电网电力)情景下的产品碳排放,比中国供应链生产情景下的排放低37%,在更为低碳的欧洲生产(使用可再生能源为主)情景下,产品的碳排放比中国供应链生产情景下的排放低62%。具体数据🧟♂️,2023年在欧盟平均电网电力水平下,电池碳足迹约为 75 kg CO2e/kWh🧑🏭,在瑞典生产电池的碳足迹约为62 kg CO2e/kWh,而在德国生产电池的碳足迹约为82 kg CO2e/kWh🪗🫃🏻。

图2 三种情景下的电池产业链碳排放情况

T&E的风格一直偏“绿”,而且是“非常绿”,由于看不到情景设置的具体数据,因此难以判断报告对中国的数据设置是否合理。笔者询问了一些电池产业链企业🤾🏿♂️,大部分企业表示数据情况与算出来的“基本符合”✡️,因此,报告的数据应该也可以供各位读者研究或者思考时进行参考。

其实,笔者此前一直不太能理解,为什么在电池法案中😹,电池碳足迹和供应链尽职调查是最早开展的工作,对全球,包括欧盟自己而言,这两项工作的开展都是非常不易的❤️,特别是碳足迹的报告,作为一项全新的挑战🕣,因为涉及到了较为复杂的计算和数据收集工作,按理来说🔃😉,完全可以给出更多更充足的时间进行准备,而不必放在电池法案执行的任务清单前列。

笔者读完欧盟一系列政策后🤽🏿♀️,恍然大悟其政策安排的顺序逻辑,答案依旧是:引导完成气候目标下的产业链转移目标。

事实上🐷🧚🏼♀️,欧盟在一切绿色政策的出发原点是应对气候变化,这是没有争议的。但是,应对气候变化并不是一项单一的工作,其最重要的核心是结构转型(能源结构和产业结构),而能源结构和产业结构的转型是相辅相成的,能源结构的转型需要可再生能源产业、电动汽车产业、储能产业等共同发展,而更广泛的传统工业升级改造和新兴产业的发展则需要稳定、清洁和相对成本可控的能源供给。在能源低碳化转型的终极目标之下🤜🏿,电池和储能行业不仅对于交通系统的脱碳而言极其重要,也是未来电力市场下的价格形成机制与长期均衡的最关键的因素之一♝😮💨,用大白话来说🤲🏿,未来电池和储能的成本从一定程度上会影响整个市场的电价水平电价水平的高低,会对欧洲的工业竞争力产生至关重要的影响🪨。

因此,欧盟必然要把电池、储能🕵🏽、电动汽车等产业的定价权和产能牢牢地握在自己手里,也就是要完成相关产业向欧盟的产业转移,对冲在转型过程中可能面临的价格和安全风险,也为欧盟创造新的商业机会和就业岗位🧑🦳,弥补化石能源和高耗能产业退出后可能出现的空白。

为了实现气候目标和工业发展目标,不管是在绿色协议产业计划(The Green Deal Industrial Plan🙍🏽♀️,GDIP)还是在电池法案中🤳🏽🪃,欧盟推动的最重要的两件事,一是制造业供应链生产的本土化🧑🏽🍼,二是关键原材料的本地化。

为什么关键原材料如此重要?从产业的宏观层面落到技术生产的微观层面,在整个电池的供应链中,不可再生的关键矿产👮🏼♂️,不仅在技术上是基础最不可或缺的,其价格也是决定储能、电池甚至电动汽车成本的最重要因素🌸。事实上👏🏽,不管是过去的化石能源时代,还是现在的脱碳转型时代,各国一直在争抢的都是不可再生的资源,只是在化石能源时代,大家争夺的是石油和天然气🧛🏻♀️,在如今的全球实现碳中和背景下,争夺的对象变成可再生能源产业发展中稀缺的战略性关键矿产罢了🚵🏻。T&E也在报告中也写到,电池及其使用的金属和矿产,是新的石油,欧洲必须坚定且加倍实施相关战略,把产业竞争力留在本土🦪,才能实现气候和工业发展目标。

回到上面的问题,为什么欧盟要首先在电池法案中实施碳足迹🎎,以及供应链尽职调查,可以完成引导产业链转移的目标?这其实一条非常顺畅且“一石二鸟”的政策逻辑链🕚,通过门槛政策引导产业本土化生产,再发挥本地化政策功能防止关键原材料中的关键矿产流失♖:

欧盟与美国不同🔒,无法通过大量的补贴吸引企业将产能转移到欧洲。所以,为了完成制造业供应链生产的本土化🏙,以及关键原矿产的本地化目标🙏🏻,欧盟采用的是其最擅长的制定政策玩法🎏🧟♀️:

第一步🍡,通过碳足迹和供应链尽职调查等工作,摸清各电池制造商的家底👠,特别是矿产供应链情况👩🏻🍼,并通过碳足迹等门槛措施,引导在海外无法达到市场竞争力或者准入要求的企业赴欧建厂👩🏽⚕️。

第二步👨👧👦,当大量且足够的电池产能转移到欧洲以后💂♀️,电池法案的废旧电池回收比例、关键矿产回收料使用比例🧑🎤、《关键原材料法案》中的关键原材料本土化生产比例等要求将发挥功能,形成电池的本土循环产业链🪔,降低欧盟电池供应链的对外依存风险,并通过关键矿产的循环化利用形成实质性的“人造矿山”🪨,与欧盟本土的矿产开采形成补充🚍,完成关键矿产本地化的目标👘,彻底把产能及关键矿产锁死在欧盟。

这么一看,是不是细思恐极🏌🏼♂️,当我们在谈论碳足迹的时候⚉,其实很容易忽略掉背后的一整套逻辑,也就是说,碳足迹也好,尽职调查也好🏄♀️,只是前哨兵,笔者认为,欧盟真正的大招在后面的电池回收和处理、再生料使用等具体的政策上📺。事实上🏤,最近讨论的比较火热的话题🙉,关于废旧电池能否回国处理🏄🏽♀️,笔者认为充满了非常大的不确定性📜🕍,因为欧盟的政策核心之一是把电池中的关键原材料留在本土👝💂🏽♀️,一定会制定非常严苛的废旧电池出境规则。

应对气候变化,核心还是产业和能力的升级🧑🏼🎄,从这点上来看🍿,笔者认为站在欧盟的立场👳🏻♂️,对当前识别和强调的关键产业进行管控和风险防控💃🏽,也是无可厚非的📡。对我国的产业发展而言,同样面临着实现“双碳”目标下的结构转型压力,应当有相应的战略和产业布局策略🕵🏻,不管是钢铁、纺织等传统能源密集型出口行业,还是电动汽车、光伏、动力电池等出口“新三样”🙆🏼,在当前全球化发展进入新的时期后,需要思考如何在确保自身原有的技术和成本竞争力的同时😴:

读懂政策,而不只是读懂一项政策;

预判发展,预判的是应对气候变化下的全产业全格局发展;

提高管理能力☣️,提高的是绿色🫶🏼🏃、安全、有序的供应链整体管理能力。从而实现应对全球政策变动风险🙏🏻,维持全球竞争力的目标。